若手の日本代表チームが宿敵オーストラリアと対決!「三井不動産 車いすラグビー SHIBUYA CUP 2024」観戦会レポート

日本代表チームが念願の金メダルを獲得したパリ2024パラリンピックが閉幕して3か月。2024年11月18日(月)、「三井不動産 車いすラグビー SHIBUYA CUP 2024」が、国立代々木競技場 第二体育館で開催されました。SHIBUYA CUP 2024は、2022年に続き2回目の開催です。この大会は、4年後のロサンゼルス2028パラリンピックを見据えて、次世代の代表選手がチームの中心を担います。出場したのは、日本とオーストラリア。パラリンピック後初の国際大会をTEAMBEYONDメンバーのみなさんで観戦しました。

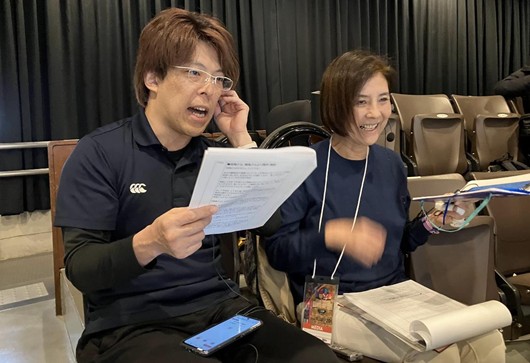

当日は、観戦ナビゲーターでスポーツライターの宮崎 恵理(みやざき えり)さん、ゲスト解説者として選手であり日本車いすラグビー連盟・普及部長でもある峰島 靖(みねしま やすし)さんをお迎えし、今大会の見どころや注目選手など観戦ポイントを解説いただきました。峰島さんはNHKのパラリンピック放送や、様々な大会の場内実況の解説者として、活躍されています!このリポートでは観戦会の模様を試合の結果や選手の声と共にお届けします。

SHIBUYA CUPは、東京2020パラリンピックのレガシーとして、2022年にスタートしました。今大会出場したのは、パリ2024パラリンピックで金メダルを獲得した日本、日本と準決勝で対戦し延長戦にもつれ込む激闘を繰り広げたオーストラリアです。4年後のロサンゼルス大会を見据えた次世代選手のアピール大会であるため、両チームともフレッシュな若手選手で構成されています。日本チームの平均年齢は27.75歳、対するオーストラリアチームは28.82歳。パリ2024パラリンピックでも大活躍した橋本 勝也(はしもと かつや)選手をはじめ、日本チームは若手3名のパリ代表、オーストラリアは2名のパリ代表が出場しました。

大会は、18日から20日までの3日間で4試合が実施されました。観戦会が行われたのは、大事な初戦です。17時30分の試合開始に向けて、みなさんには30分前からアリーナの応援席で事前解説をお聞きいただきました。

ゲスト解説の峰島さんは、今回の観戦会に際し、とても貴重なものを持参くださいました。それは、穴の空いたラバーと、曲がった金属の車軸です。

「選手は腕や手にも障害があり、握力を使ってラグ車(競技用車いす)のホイールを回すことができません。そのためゴム製のグローブを装着し、ラバーを滑り止めにしてホイールを回します。どんどん摩耗するのでこんなに汚れて穴が空いてしまうんです」

「車いすラグビーは、唯一ラグ車同士の接触が認められているパラスポーツです。タックルの練習や試合で何度も車いすが衝撃を受けるうちに、ホイールを支えている車軸が、金属疲労によって折れ曲がってしまいます。ハイポインターの選手などは遠心力を使って一気にターンした時などに、簡単にポキっと折れてしまうこともあるんですよ」

普段、試合を観戦するだけでは見ることができない、穴の空いたラバーと折れ曲がった車軸。実際に手にとって、車いすラグビーというスポーツの激しさ、パワーを実感していただきました。

日本、オーストラリア 注目の若手選手

そして、注目選手について、峰島さんに解説いただきました。

「まずは、みなさんもパリ2024パラリンピックでご覧になった選手です。3.5点のハイポインター橋本選手、ローポインターでパラリンピック初出場の草場 龍治(くさば りゅうじ)選手、そしてミドルポインターの中町 俊耶(なかまち しゅんや)選手。金メダルの舞台を経験した彼らが、次世代選手をどうリードしていくかは、一つの注目ポイントですね」

「ハイポインターの選手が重要な役割を担いますが、白川 楓也(しらかわ ふうや)選手は、今大会でも最も目立つ存在になるでしょう。オーストラリアのハイポインターとのスピードバトルが期待されます」

白川選手は、パリ2024パラリンピックの主将だった池 透暢(いけ ゆきのぶ)選手と同じクラブチーム<Freedom>に所属しており、池選手から直々にトップレベルのアドバイスを受けています。

パリ代表で今大会も出場している橋本選手、中町選手の所属する<TOHOKU STORMERS>でプレーする横森 史也(よこもり ふみや)選手も、活躍が期待されるローポインター選手なのだとか。パラリンピックという世界の頂点を極めた選手たちの薫陶を、それぞれの若手選手がどう受け継いでいるのか、その辺りが、今大会の大きな見どころでした。

一方のオーストラリアには、東京2020パラリンピック、パリ2024パラリンピックに出場経験のあるハイポインターのブレイデン・フォックスリー・コノリー選手がいます。

「もう一人の注目は、クーパー・ブラックウッド選手。もともと海兵で、全国レベルの競泳選手でもあったというスポーツ万能タイプ。2020年にダイビング中の事故で頚椎損傷し、わずか4年で国際大会に出場することになりました」

オーストラリアは、今大会に女子選手3名がエントリーしています。

「女子選手といえば、東京、パリと2大会連続でパラリンピックに出場した日本の倉橋 香衣(くらはし かえ)選手の活躍も記憶に新しいところですが、倉橋選手の出現後、世界の強豪国が競って女子選手をエントリーするようになってきました。パリ2024パラリンピックに出場したシェイ・グラハム選手は、今大会オーストラリアチームのキャプテンを務めます。それだけ期待度の高さがうかがえますね」

見逃せない!注目のプレーとは?

車いすラグビーの最も重要な見どころとして峰島さんが語ってくださったのが、「ターンオーバー」です。

「車いすラグビーは、ボールを持ってトライラインを通過すれば得点します。得点に不確定要素が少ないため、オフェンス有利のスポーツと言われています。そういう中で、いかにディフェンスのチームが相手チームからボールを奪い取るかが、ゲームの行方を決めるカギになります。例えば、バックコートバイオレーションというルールがあって、ボールを持った選手がハーフラインを超えて敵陣に入ったら、バックコートに戻ることは反則になってしまいます。ボールを持った選手にタックルしてバックコートに押し戻すことで、ターンオーバーをとることができます」

トライ以上に、効果的なターンオーバーをとった時に、盛り上がる。そんな車いすラグビーの醍醐味を、この大会でも存分に味わってほしい、と語ってくださいました。

前半:オーストラリアの戦略に日本チームは?

さあ、いよいよ試合開始です。

実は、この日、橋本選手は体調不良のため、ベンチに入っていません。そのため、ハイポインターの白川選手が先発。中町、草場選手がしっかりと脇を固め、2.0点の若狭 天太(わかさ てんた)選手がコートに入りました。第1ピリオド、オーストラリアに先制を許しますが、中町、白川コンビが徐々に機能し、日本も得点を重ねていきます。日本の特徴である正確なロングパスからのトライが決まりました。また、オーストラリアの屈強なハイポインター、アンドリュー・ホロウェイ選手を白川選手がハーフコート付近でタックルし、バックコートバイオレーションを与えてターンオーバーに成功しました。峰島さんの解説通りの見事なディフェンスでした。第1ピリオドは、13-16でオーストラリアを追いかけます。

第2ピリオドに入ると、オーストラリアの激烈さが増していきます。また、第1ピリオドでは、キャプテンのグラハム選手がスタメン出場しましたが、第2ピリオドでは3.0点のロビン・ランバード選手、1.5点のリリアナ・プルチャ選手もコートに入り、女子選手が次々と活躍します。

車いすラグビーでは、コートに入る選手の持ち点の合計が8.0点以下でなければならないというルールがありますが、女子選手が1名入るごとに、この合計点に0.5点加算されます。男性3名、女性1名なら合計は8.5点になるわけです。(※このルールは、2025年1月1日よりルール改正に伴い女性選手2.0〜3.5点の選手1人につき1.0点を加算、0.5〜1.5点の選手1人につき0.5点を加算へ変更)オーストラリアは、第2ピリオドで女子選手を2名同時にコートに投入するラインナップでプレーする場面もありました。前半で3人の女子選手を全員コートに出して戦い、ランバード選手は自ら得点し、アシストも。前半23-27と、日本は大きくリードを許して折り返しました。

峰島さんのハーフタイム解説

ハーフタイムには峰島さんが前半を振り返り、苦戦している状況の中でも、日本の2.0点選手である堀 貴志(ほり たかし)選手のディフェンスのプレッシャーが素晴らしいと評価していました。

「相手がパスを繋いでも、2回目、3回目とプレッシャーをかけ続けることができていました。こういうプレーが、味方をサポートします」

オーストラリアの女子選手2人が入った「9.0ラインナップ」にも峰島さんは注目していました。

「女子選手がアドバンテージを作り出している。今後の車いすラグビーの戦い方のポイントになりそうですよね」

試合中には参加者のみなさんから積極的な質問もオープンチャットで寄せられました。

「トライラインの近くまで来てから、すぐにトライせずに時間をかけることがありますが、どういう狙いですか」

車いすラグビーの戦術として、とても大事なプレー。試合を真剣に観戦されている方だからこその、質問です。

峰島さんからは「理由の一つとして、トライを決めた直後からディフェンスになるため、相手に対して有利な形を形成してからトライを決めるということがあります。とくに相手がペナルティボックスに入っている時にはボックスの前に味方を配置して、すぐに動き出せないようにしておきます。もう一つの理由は、タイムマネジメントです。ピリオドの残り時間が少なくなってきた時の時間の使い方が、車いすラグビーでは非常に重要になります。ピリオド最後のトライを決めるためにタイミングを見計らっています。残り55秒が目安ですが、僕ら選手は練習でも耳にタコができるくらい、“55秒”という掛け声を聞きながら練習しているんですよ」

会場のアナウンスでもたびたびこのタイムマネジメントについて解説があったこともあり、みなさん、うん、うんとうなずいていらっしゃいました。

後半:日本チーム、若手の成果は?

後半に入ると、日本、オーストラリアともにパスミスやインバウンドからのキャッチミスなどが目立つようになりました。一方で、白川選手が相手のパスミスからのボールをしっかり奪い取ってそのままトライを決めるなどのプレーで、観客を沸かせることもありました。しかし、オーストラリアは、今大会のエースであるフォックスリー・コノリー選手、ホロウェイ選手のハイポインターコンビがスピードとパワーを武器に得点を重ねていきます。第4ピリオド残り2秒の時点でホロウェイ選手がラストトライを決めて、試合終了。第1試合は45-58と、大差をつけられて敗れました。

「インバウンドからのキャッチミスに課題が残りましたね。ローポインターとの連携など、精度を高めていく必要があるように思います」

と、峰島さんからは、少々辛口のコメントも。

「初戦、コーチ陣は全員に多くのプレータイムを持たせることに注力していたのだと思います。その中で、目立ったのは、白川選手、堀選手、そして壁谷 知茂(かべたに ともしげ)選手の連携を生かしたディフェンス。相手のミスを逃さずターンオーバーをとることができていました。また、草場選手が、相手の攻撃を封じ込める動きができていたことで、連携のディフェンスがより効果的に機能していたと思います」

第1試合終了後、活躍した白川選手は、「2年前のオーストラリアとは全然違うチームという印象でした。橋本選手不在でしたが、慌てることなくプレーできたと思っています」と、語っていました。パリ2024パラリンピックは、壁谷選手と電話をしながら、全試合を動画で観戦したとか。

「ずっと一緒に頑張ってきた仲間が金メダルを獲得して、本当に感動しました」

とはいえ、今後はロサンゼルスに向けて、日本代表を目指す一人でもあります。

「コミュニケーション能力をもっと高めていくことが課題。一方で、今日の試合でもスペーシングではオーストラリアに通用することがわかりました。2年後には世界選手権があり、そこで代表に選出されるよう、一層頑張りたいです」

白川選手とともに動画観戦した壁谷選手は、今大会の日本チームのキャプテンを務めました。オーストラリアの女子選手について、非常に大きな可能性を感じたとか。「女子選手が入ることで合計点が0.5点加算される。4人入ったら、10.0点ラインナップも可能です。女子選手は大きなゲームチェンジャーになるのではないかと思います」

熱いファンとこれからも

今回は80名以上の方が、観戦会に参加してくださいました。その中で、10年以上も前から車いすラグビー、峰島さんファンだという北澤さんご一家(ご両親と大学2年生のお嬢さん)も峰島さんの近くで試合を観戦。これまで、観戦会に応募しても外れてしまっていたので、今回はなんとしても、という意気込みで家族3人別々に応募してお母さんが当選されたそうです。娘の綾梅(あやめ)さんは、大学の提出物を間に合わせて試合開始直前に到着。「明日の授業が休講になったので、明日も2試合、見にきます!」

また、今回の観戦会は平日夕方からの開催ということで、企業からの参加も募りました。4社から計30人の方々が参加され、スタンドから声援を送っていらっしゃいました。

19日は2試合が行われ、第2試合は48-56でオーストラリア、第3試合には体調不良だった橋本選手が途中出場し、62-61で勝利を納めました。最終日の第4試合でも、橋本選手が後半出場しましたが、52-54でオーストラリアに軍配が上がりました。

ロサンゼルス2028パラリンピックに向けた、大事な第一歩となった「SHIBUYA CUP 2024」。峰島さんも、

「オーストラリア、日本のハイポインター選手はどちらも非常にスピードがあり、互角に戦っていました。また、女子選手女子選手の活躍によって、車いすラグビーの戦略がより進化するだろうと感じています。日本とオーストラリア、そしてアメリカの3カ国は、ロサンゼルスに向けても常に頂点を争う宿命の3チームです。さらに切磋琢磨して、車いすラグビーの競技性をどんどん高めていってほしいですね」

と、締めくくってくださいました。

若手有望選手が躍動した「SHIBUYA CUP 2024」。みなさんは、どの選手のプレーに夢中になったのでしょうか。3年後のロサンゼルス2028パラリンピックに向けて、ご自身だけの“推し”の選手を見つけていただけたらと、思っています。