TEAM BEYONDパラスポーツ体験プログラム「10/14 小金井市スポーツフェスティバル(小金井市)」実施レポート

2024年10月14日(月・祝)、東京都小金井市にある小金井総合体育館で開催された「小金井市スポーツフェスティバル」。この会場内で、「TEAM BEYONDパラスポーツ体験プログラム」を実施しました。

競技用車いすに乗って試合を行う車いすバスケットボール体験のほか、障害者フライングディスク体験、デジタル技術を活用したアルペンスキー体験を実施しました。

当日の様子やそれぞれのパラスポーツの魅力を紹介します。

車いすバスケットボール

下肢に障がいのある選手が競技用車いすを巧みに操作しながらプレイする車いすバスケットボール。車いすで走るスピード感や素早いパスワークなど、車いす同士の激しい攻防が魅力の競技です。

体験会には、東京2020パラリンピックに日本代表として出場し6位を獲得した小田島理恵(おだじま りえ)選手がゲストアスリートとして登場。

また、サポートスタッフとしてソウルやバルセロナパラリンピックで車いすバスケットボール日本代表としてキャプテンを務められた多智利枝(たち としえ)さんが登場しました。

多智さんの紹介のもと、小田島選手がデモンストレーションで3ポイントシュートを決めると会場から歓声が湧き上がりました。

小田島選手・多智さんがまず教えてくれたのは、競技用車いすと日常生活で使う車いすの違いです。競技用車いすはターンしやすいよう車輪が八の字になっていて、転倒防止バーもついています。一方、日常生活で使う車いすは狭いところも通れるよう車輪はまっすぐになっていて、段差を越えるときに邪魔になるため転倒防止バーはついていません。

小田島選手が「車いすでは、落としたものを拾う動作や扉を引いて室内に入る動作が難しい場合があります。困っている人を見たときはぜひ声をかけてあげてください」と話すと、参加者のみなさんは車いすに乗ったままものを拾う動作や扉を引く動作をしてみて、「確かに難しい」と納得した様子を見せていました。

競技用車いすの操作方法を教わり、直進やバック、ターンを練習。競技用車いすは操作性が良く、ハンドリム(大車輪の外側にある金属製の輪)に少し力を加えるだけで前に進んだり、くるりと回ったりします。ただ、少し長い距離を走ろうとすると、だんだん曲がっていき「あれ?」と戸惑った様子の参加者も。小田島選手が「利き手ではない方は力が弱いので、意識して力を入れないと真っすぐ進まないんですよ」とアドバイスをしてくれました。

何度か練習してコツを掴んだら、いよいよ試合です。

車いすを漕ぎながら床にボールをつくドリブルは、立って走りながら行うドリブル以上に難易度が高いため、今回はボールを両手で掲げる動作でもOKというルールにしました。また、子ども用にツインバスケで用いられる低めのゴールも設置しました。

実際に試合をしてみると、ほかの車いすを避けながら素早くドリブルをして進むのはなかなか難しいもの。そうしたなか、小田島選手は軽やかにターンし、コートを縦横無尽に動き回って参加者をサポートしていました。体験することで、その動きやスピードがいかにすごいものなのかがよく分かりました。

試合は大人も子どもも混ざり合った即席チームで行いましたが、お互いに声を掛け合ってパスを回し、シュートが成功するとみんなで手を叩いて喜ぶなど、和気あいあいとした雰囲気でした。

体験会終了後、小田島選手は「普段、車いすの人と接する機会がないとどう接していいか戸惑うかもしれません。こうした体験会が心の壁を取り除くきっかけになれば」と、多智さんは「車いすの目線や感覚を体験し、車いすに乗っている人でもいろいろなことができると知ってほしい」と感想を語っていました。

障害者フライングディスク

障害者フライングディスク競技は、難しいルールがなく、「どこでも」(場所を選ぶことなく)、「だれでも」(障がいがあってもなくても)、「いつでも」(気軽に)取り組むことができるところが特徴です。

そうした特徴を体感してもらうため、このコーナーでは3種類のゲームを用意しました。

一つ目は、車いすに乗り、輪を狙ってディスクを投げる「車いすアキュラシー」。簡単そうに見えますが、車いすに乗ると目線やバランスが変わります。投げられるのは1人5枚。「ようやくコツを掴んだのにもう終わりか〜!」と悔しそうにされている方もいました。

二つ目は、目隠しをしてディスクを投げる「目隠しアキュラシー」。スタッフが輪を叩く音を頼りに方向を定めます。列に並んでいる人も一緒になって「惜しい、もうちょっと右!」と声を掛け、輪に入ると「すごい!」と手を叩いて喜んでいました。

三つ目は、車いすに乗り9枚のパネルを何枚抜くことができるか競う「車いすディスゲッター」。ゲーム性が高く当たっても外れても歓声が上がり、大いに盛り上がりました。

また、今回は競技備品の展示として、ディスクゴルフのゴールが登場。フライングディスクの列に並ぶ間、参加者がゴールにディスク投げをして楽しむ様子が見られました。

フライングディスクは体格や運動神経に左右されづらいため、小さな子が兄姉やお父さん・お母さんよりいい結果を出すこともあり、家族連れで楽しむ姿が見られました。フライングディスクの「だれでも」取り組めるという魅力を肌で感じていただけた様子でした。

デジタル技術を活用したアルペンスキー体験

アルペンスキーは、体に障がいのある方が対象で視覚障害、立位、座位の3つのカテゴリーに分かれおり、ほとんどの障がいのある方が対象となり、障がいの種類や程度、運動機能に応じてクラス分けがされます。

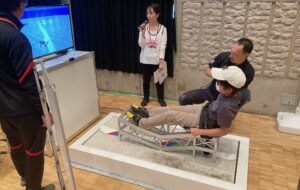

下肢に障がいがある選手が使用するのが「チェアスキー」。1本のスキー板の上に座席を取り付けた補助器具です。時速100kmを超える高速滑走や、雪面ギリギリまで身体を倒したターンなど驚異的なパフォーマンスを実現します。

パラアルペンスキーの体験コーナーでは、このチェアスキーを模した機器に座り、上半身を動かして画面上に映し出されるコースを走るゲームコンテンツを用意しました。足をそろえた状態で上半身を左右に傾けるというのは、日常生活ではあまり行わない動きです。タイミングを見計らい、バランスよく傾けないと旗門を通過できません。

全3ステージの内、一つ目、二つ目のステージでゲームオーバーになってしまう人も少なくありませんでした。

チェアスキーにはバランス感覚が必要であることが体感できたのではないでしょうか。

その他

会場内には展示コーナーを設け、2025年に東京で開催されるデフリンピックの概要やパラスポーツの魅力を紹介しました。

視覚障がい者がプレイする5人制サッカー(ブラインドサッカー)の紹介パネルの横には、光をしっかりと遮断するブラインドゴーグルと、転がると音が鳴る専用のボールを展示。ゴーグルを装着してボールの音を鳴らしていた親子は、「この音を頼りにボールを追いかけて走り回るなんてすごい!」と感嘆の声を漏らしていました。

体験や展示を通してパラスポーツの魅力を伝える「TEAM BEYOND パラスポーツ体験プログラム」。これまでパラスポーツに馴染みがなかった方に関心を持っていただくきっかけになったのではないかと思います。

次回の11月10日(日)は、第19回世田谷246ハーフマラソン(駒沢オリンピック公園 中央広場)で実施します。ぜひご参加お待ちしています!

パラスポーツ体験プログラムでは、スタンプラリーを実施しています。集めたスタンプ数に応じてオリジナルグッズをプレゼント!皆さんの参加をお待ちしています!

・スタンプラリーの詳細はこちら↓

https://www.para-sports.tokyo/sports/taiken/passport

・パラスポーツ体験プログラム 今後の実施予定はこちら↓

https://www.para-sports.tokyo/sports/taiken/schedule

・TEAM BEYOND LINE公式アカウントの詳細はこちら↓

https://www.para-sports.tokyo/topics/activity/line_open